今年の夏は一歩進んだ「スーパークールビズ」

皆さんの職場などでも毎年、クールビズとしてノー上着等、夏季の軽装に取り組んでいるところは多いでしょう。今年の夏は、東日本大震災の影響を受けた電力不足が予想されており、一層の節電が必要となっています。そこで、環境省では、クールビズ期間を従来の6月~9月実施を、5月~10月に拡大するとともに、6月からは「スーパークールビズ」と称して、一歩進んだ取り組みを提唱しています。

環境省では今年、ポロシャツやアロハシャツなど、さらなる軽装をするなどして一歩踏み込んだクールビズの工夫を呼びかけています。

スーパークールビズを実践するための5つのポイント

皆さんは、節電しながら室内で快適に過ごすために、どんな工夫をしていますか。スーパークールビズとして、環境省では、次の5つのポイントを提案しています。この中には、今まで実践していなかったこともあるのではないでしょうか。これらをヒントに、職場や家庭、学校で実践できる新しい工夫も考えてみましょう。

(1)室温28℃の徹底

冷房時の室温は28℃を目安にしましょう。エアコンの設定温度を1℃上げるだけで消費電力は約13%削減できます。

さらに、エアコンのフィルターをこまめに掃除したり、室外機の周りに物を置かないようにすることで、冷房効率を上げることができます。

例えばこんな工夫

- 自宅でもオフィスでも室温28℃を徹底

- エアコンは必要な場所だけ、必要なときだけ

- 省エネ家電に買い換える

- 扇風機も使って快適・効率的に

(2)ワークスタイル

企業では、この夏の節電対策の一環として、勤務時間を朝型にシフトする取り組みが増えています。日中よりも涼しい午前中に仕事をすることで、冷房の使用を抑えることができます。また、残業をすると照明に多くの電力を使うので、できるだけ夜の残業を減らすことも大事です。皆さんの職場でも、仕事の仕方を工夫してみてはいかがでしょうか。

例えばこんな工夫

- 勤務時間を朝型にシフト

- 残業はなるべく禁止に

- 在宅勤務の導入を検討

- 夏休みを2週間に

(3)ファッション

室温28℃のオフィスで快適に過ごすために、職場のマナーに配慮しながら、アロハシャツやポロシャツ、通気性のよい靴などを活用してはいかがでしょうか。また近年、吸湿速乾、通気性がよく、清涼感があるなど高機能な素材を使った、肌着やTシャツ、スーツなどの衣類がどんどん登場しています。こうした高機能素材の衣類も上手に活用してみましょう。

例えばこんな工夫

- ノー上着を夏のフォーマルに

- かりゆしやポロシャツなども活用

- うちわ、扇子や日傘で、ちょっとした暑さをしのぐ

(4)オフィス

冷房の使用を控えても快適に過ごせるように、ブラインドやカーテンで直射日光を遮る工夫をしましょう。また、窓際に植物を植えられるスペースがある場合は、ゴーヤやヘチマなどツル性の植物でグリーンカーテンを作ることによって、体感温度を下げることが出来ます。

例えばこんな工夫

- ブラインドで夏の強い日差しをカット

- 日よけ、目隠し、虫よけに、よしずやすだれも活用

- オフィスの窓際に、グリーンカーテンを設置

- 省エネ照明や断熱材の導入

(5)アイデア

昔ながらの知恵や小さなエコ活動、アイディアグッズなど、できることは何でも取り入れてみましょう。暑さを感じるときは、ほてった部位を冷却ジェルシートなどで冷やすと効果的にクールダウンできます。また、きゅうりやトマト、なす、ゴーヤなどの夏野菜は体を冷やす効果がありますので、上手に食事に取り入れましょう。

例えばこんな工夫

- 打ち水でビジネス街の温度調整

- パソコンなどのこまめなスイッチオフ

- 体内から冷やしてくれる食べ物を摂取

- 冷却ジェルシート、氷のうなど冷やすグッズを活用

家庭でも取り組もう! スーパークールビズ

クールビズとは、エアコン等の使用量を減らすために行う取り組みです。冷房時の室温を28℃にするため、ベランダでグリーンカーテンを育てたり、よしずやすだれを設置したり、早起きして朝型の生活に変えたりするなど、いろいろな工夫を取り入れてみましょう。

また、エアコンだけでなく、家庭のさまざまな電気製品の使い方を見直して、節電に努めましょう。

<家庭での節電のポイント>

- 照明の点灯時間を短くする

必要のないあかりはこまめに消しましょう。

- こまめにスイッチオフ

テレビやパソコン、照明、冷房などを使わないときは電源をオフに。また、長時間使わないときは、プラグをコンセントから抜きましょう。

- 冷蔵庫の開閉は少なく、開けている時間は短く

開閉が多いと、庫内の冷気が逃げてしまいます。庫内を再び冷やすために消費電力量が多くなるので、開閉は少なく、開けている時間はできるだけ短くしましょう。また、設定温度は「強」から「中」にしましょう。

- 冷蔵庫にものを詰めすぎない

詰め込みすぎると冷気の流れが悪くなり、効率よく冷やせません。常温で保存できるものは冷蔵庫から出すなど、冷蔵庫の中を整理しましょう。

- テレビの画面は明るすぎないようにしよう

液晶テレビやプラズマテレビは、画面モードを省エネモードにしましょう。また、音量は必要以上に高くしないようにしましょう。

- 炊飯器での保温や電気ポットの使用を控える

ごはんは炊飯器での保温より、電子レンジで温めましょう。電気ポットは使用を控えましょう。

- 洗濯はまとめて行う

洗濯はお風呂の残り湯を利用し、まとめ洗いで洗濯の回数を減らしましょう。また、乾燥機の使用はできるだけ控えましょう。

環境省の「チャレンジ25キャンペーン」サイトでは、オフィスや家庭でスーパークールビズや節電を実践するために役立つ、さまざまな情報を提供しています。ここで紹介した取り組みのほかにも、さまざまな工夫がありますので、ぜひ、参考にしてください。

<取材協力:環境省 文責:政府広報オンライン>

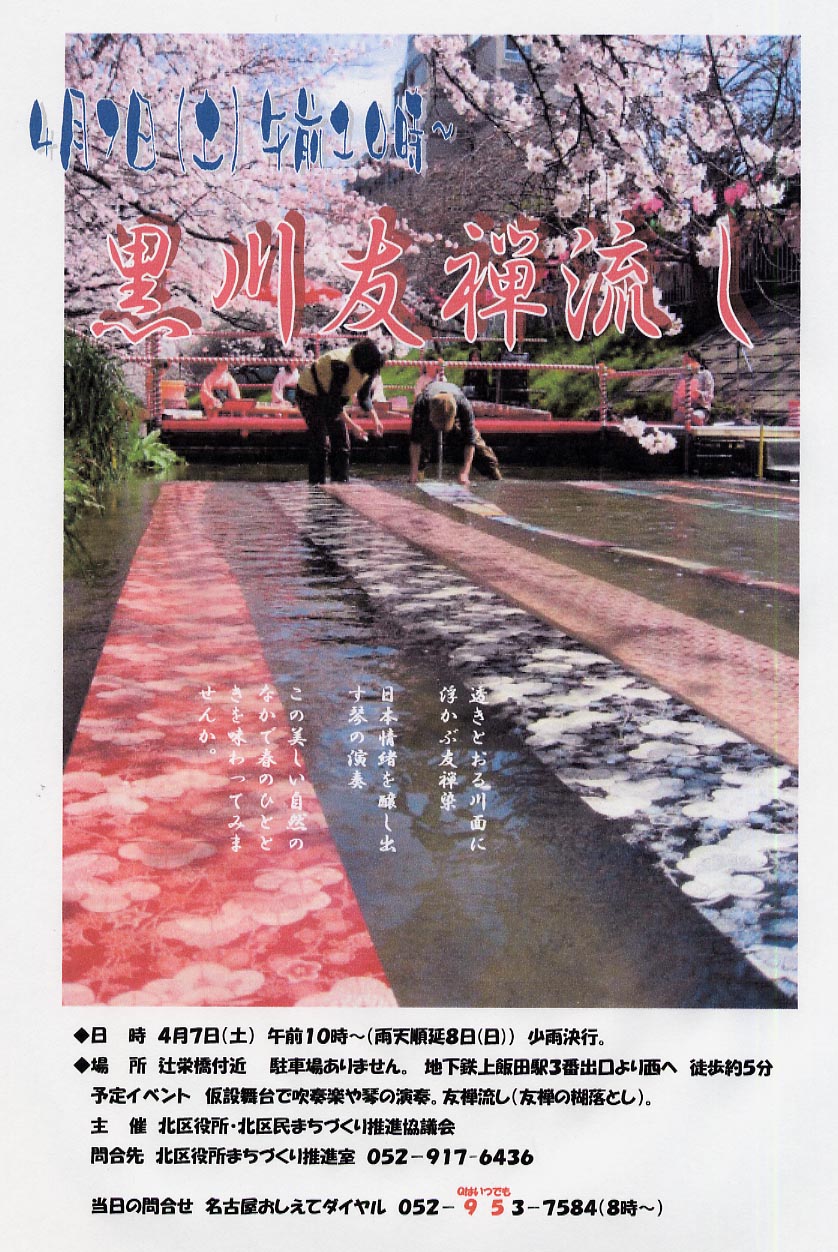

黒川友禅流し 開催のご案内

日時 平成24年4月7日(土) 10:00~ (雨天順延) 少雨決行

場所 北区辻栄橋付近

主催 北区役所・北区まちづくり推進協議会

堀川応援隊にも参加いただいている、北区役所まちづくり推進室から

下記のご案内をいただきましたので、ご紹介します。

なお、昨年の黒川友禅流しは、東北大震災発生後の事情をかんがみ

開催が中止されました。

一昨年の様子は、下記をご覧ください。

⇒2010年 黒川友禅流しの様子はこちら

| |

|

| |

ホリゴンをクリックするとメールできるよ。

メールには、名前と電話番号を記入してね。 |

開催期間などのご案内

| 開催期間 |

平成24年3月28日(水曜日)~5月6日(日曜日)までの40日間 |

| 時間 |

午前9時~午後5時(入場:午後4時30分まで)

※3月28日(水曜日)~4月11日(水曜日)までの夜桜期間は、午後8時(入場:午後7時30分)まで時間延長します。(天守閣最終入場:午後7時、閉門:午後7時30分) |

| 会場 |

名古屋城内一円

※夜桜期間の午後5時以降は、御深井丸・二之丸は園路のみ開場 |

| 入場料 |

名古屋城観覧料が必要です |

内容

桜の名所・名古屋城には、ソメイヨシノ、シダレザクラ、サトザクラ、ヤマザクラ、珍しいところではギョイコウなど、約1,000本の桜があります。3月下旬ころから次々に見ごろを迎えます。

また、桜のあとには、御殿ツバキ、ボタン、ツツジ、シャクナゲなど、春を彩る花々が順々に咲きはじめ、春まつりを華やかに盛り立ててくれます!

西之丸の桜

お堀の桜

乃木倉庫と桜

正門の桜

本丸の桜

城内の桜

城内に咲く春の花

提灯と桜(昼)

夜桜期間(3月28日~4月11日)は城内の桜をライトアップ!天守閣との競演がお楽しみいただけます。もちろん、天守閣の中も夜間公開。 最上階より名古屋の夜景をご覧ください。

この期間は、午後8時まで開催します。 (各門入場は午後7時30分まで。天守閣入場は午後7時まで。)

提灯と桜(夜)

天守と桜(昼)

天守と桜(夜)

■ お花見にあたってのお願い

・本丸御殿復元工事の関係上、花見宴会エリアに限りがあります。ご宴会開始前からの長時間の場所取りはご遠慮ください。

・「飲み物」「食べ物」の持ち込みは可能ですが、ゴミは必ずお持ち帰りください。

・火気厳禁。

・ロープ柵の中には立ち入らないでください。

・樹木にロープを巻きつけたり、地面に杭を打ち込んだりしないでください。

・再入場はできません。

・天守閣内は飲食禁止です。

期間中は週末を中心に各種イベントを実施

◆ さくらいろ音(オン)ステージ

- 多彩なアーティストによる音楽や伝統芸能をお楽しみください!

- 開催日:3月31日(土曜日)、4月1日(日曜日)、4月7日(土曜日)、4月8日(日曜日)、4月14日(土曜日)

- 開催場所:西之丸広場

さくらいろ音(オン)ステージの詳細はこちら

◆ 名城市民茶会

- 開催日時:4月1日(日曜日)、4月8日(日曜日) 午前10時~午後3時まで

- 開催場所:茶席(天守閣北)

- 料金:一席800円

- ※どなたでもお楽しみいただけます。

◆ しろの日記念事業 重要文化財 西北隅櫓 特別公開

- 公開期間:4月6日(金曜日)~4月8日(日曜日) 午前9時~午後4時まで

- 西北隅櫓とは:城内にある隅櫓の中で最も大きく、現在の名古屋城の建物としては築城当時の姿を残す建築物のひとつです。

※乃木倉庫も同時公開します。

西北隅櫓の詳細はこちら

◆ 一日水族館

- 協力:名古屋港水族館

- 開催日:4月7日(土曜日)、4月8日(日曜日)

- 開催場所:西之丸広場

- ※開催日が変更になる場合があります。

◆ 大道芸

◆(関連イベント)有楽流茶会

- 開催日時:4月22日(日曜日) 午前10時~午後3時

- 開催場所:茶席(天守閣北)

- 料金:一席800円

- ※どなたでもお楽しみいただけます。

ゴールデンウィーク中のイベント

2012年 名古屋城春まつりのポスターはこちら [様式:PDF](1.39MB)

PDF形式のデータをご覧いただくにはアドビシステムズ社のAdobe(R)Readerが必要です。最新のAdobeReaderはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。

神輿(みこし)を中心に、獅子舞や闘鶏楽(とうけいらく)、裃姿(かみしもすがた)の警固など総勢数百名の大行列が町を巡ります。14日午後に日枝神社を出発し氏子の家々を巡った後、神輿はお旅所で一泊。15日午後、お旅所を出発し、日枝神社へ戻ります。昔ながらの衣裳も必見です。

神輿(みこし)を中心に、獅子舞や闘鶏楽(とうけいらく)、裃姿(かみしもすがた)の警固など総勢数百名の大行列が町を巡ります。14日午後に日枝神社を出発し氏子の家々を巡った後、神輿はお旅所で一泊。15日午後、お旅所を出発し、日枝神社へ戻ります。昔ながらの衣裳も必見です。 飛騨の匠の技を伝える「山王祭」の屋台は、国の重要有形民俗文化財に指定されており、12台が勢揃いします。神楽台・三番叟・石橋台・龍神台はお旅所前広場に。他の屋台は14日は神明町通りに、15日は上一之町とさんまち通りに曳き揃えられます。

飛騨の匠の技を伝える「山王祭」の屋台は、国の重要有形民俗文化財に指定されており、12台が勢揃いします。神楽台・三番叟・石橋台・龍神台はお旅所前広場に。他の屋台は14日は神明町通りに、15日は上一之町とさんまち通りに曳き揃えられます。 お旅所前では、三番叟・石橋台・龍神台によるからくり奉納が披露されます。3台とも熟練の綱方が幾本もの綱を操って人形を遠隔操作する大変高度な技術を要するもので、生きているかのような人形の繊細かつ大胆な演技に圧倒されます。奉納は14日・15日とも午前と午後の1日2回です。

お旅所前では、三番叟・石橋台・龍神台によるからくり奉納が披露されます。3台とも熟練の綱方が幾本もの綱を操って人形を遠隔操作する大変高度な技術を要するもので、生きているかのような人形の繊細かつ大胆な演技に圧倒されます。奉納は14日・15日とも午前と午後の1日2回です。 14日夜の夜祭は、昼とは異なる幻想的な雰囲気が魅力。それぞれ100個もの提灯を灯した各屋台が町をゆっくりと巡り、順道場を過ぎると「高い山」という曳き別れ歌を歌いながら各屋台蔵へ帰っていきます。ゆらゆらと光の軌跡を描く提灯と、漆黒の町並みのコントラストは格別の美しさです。

14日夜の夜祭は、昼とは異なる幻想的な雰囲気が魅力。それぞれ100個もの提灯を灯した各屋台が町をゆっくりと巡り、順道場を過ぎると「高い山」という曳き別れ歌を歌いながら各屋台蔵へ帰っていきます。ゆらゆらと光の軌跡を描く提灯と、漆黒の町並みのコントラストは格別の美しさです。